Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Lage im Gräberfeld

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Wappen und Inschrift

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Greif-Wappen mit Helmzier, Umschrift

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

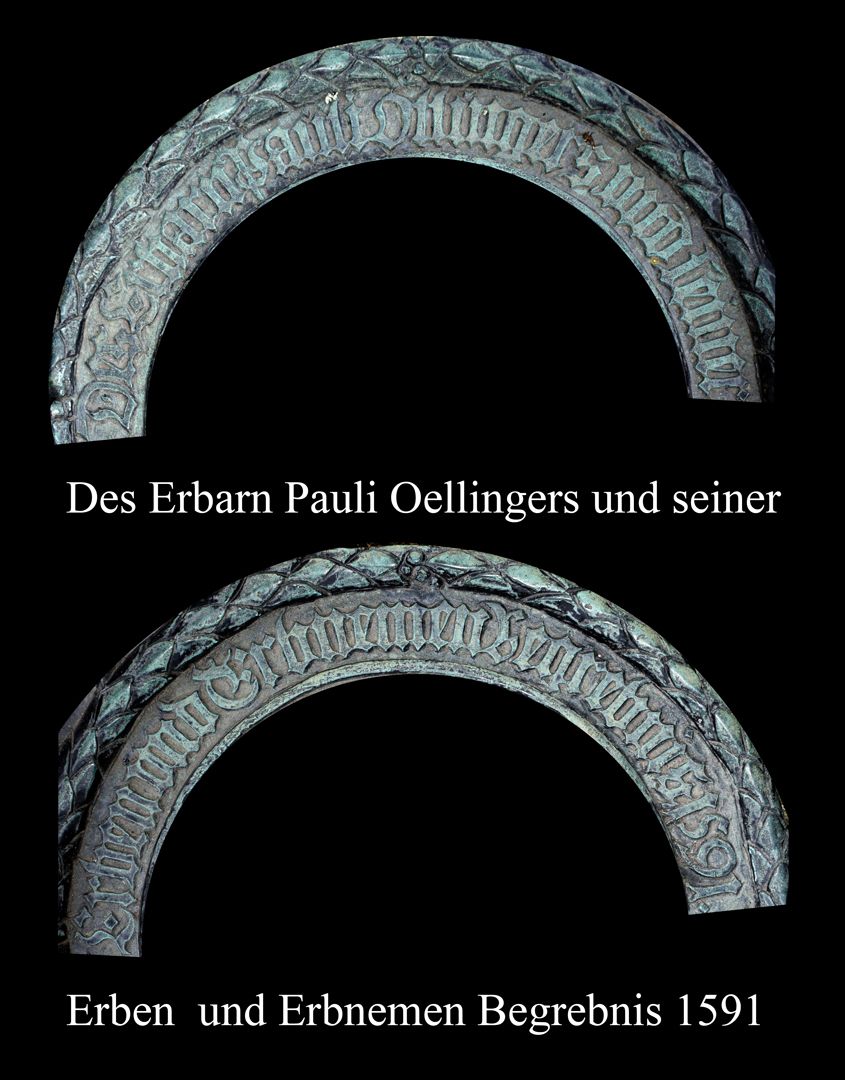

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Wappenschild, Umschrift

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

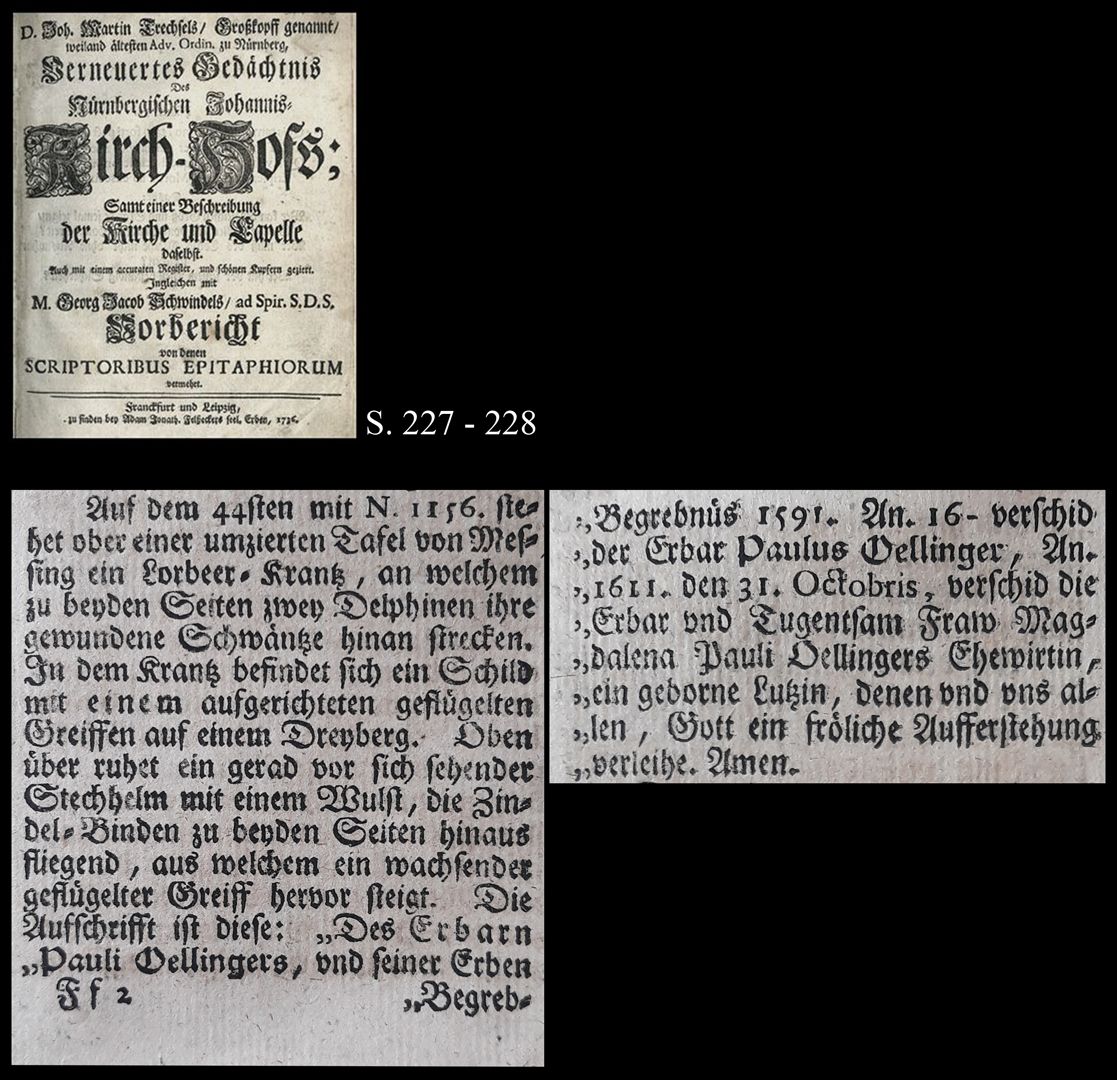

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Inschrift der verschollenen zweiten Fassung. Auszug aus Joh. Martin Trechsels, Großkopf genannt: "Verneuertes Gedächtnis des nürnbergischen Johannis Kirch Hof ..." , Franckf. & Leipzig 1735

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Tafel mit Inschrift

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Tafel mit Inschrift, Detail

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll

Epitaph von Paul und Magdalena Oellinger

1591

Tafel mit Inschrift, Detail mit Delphin

Der Materialist Paul Öllinger (Oellinger) der Jüngere war 1590-1606 Genannter. Er wurde, nachdem er Konkurs gemacht hatte, abgesetzt und verließ die Stadt. Der Kurator seiner Habe verkaufte sein Haus am Rathausplatz 9 (Vorkriegsnummerierung), das er seit mindestens 1596 besessen hatte, ebenso wie seinen Garten in Gostenhof, um die Forderungen der Gläubiger zu befriedigen. Zuletzt ist Öllinger 1609 erwähnt.

Er war seit dem 24.5.1586 verheiratet mit Magdalena, Tochter des Weißbierbrauers Endres Lutz. Magdalena, die zuletzt in der Krämersgasse wohnte, wurde am 2.11.1611 auf dem Friedhof St. Johannis beigesetzt. Während laut Trechsel das Sterbedatum Magdalenas (31.10.1611) auf dem Epitaph verzeichnet war, ist in dem älteren Verzeichnis von Gugel von 1682 so wie bei dem hier vorgestellten Epitaph die Stelle für ihr Sterbedatum leer gelassen (Christoph Friedrich Gugel: Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis, Nürnberg 1682, S. 153). Laut Zahn hat Trechsel sein Wissen vom Todesdatum aus den Aufzeichnungen von Rötenbeck übernommen. Vgl. Peter Zahn: Die Inschriften der Stadt Nürnberg III, 2, Die Friedhöfe St. Johannis, St. Rochus und Wöhrd zu Nürnberg (1609 bis 1650), Wiesbaden 2013, S. 651, 1975a-n.

"Vom sozialen Aufstieg der Öllinger-Dynastie im 16. Jahrhundert und ihrem in Nürnberg genossenen Ansehen erzählt das heute ebenfalls auf dem Johannisfriedhof erhaltene Grabepitaph von Georgs Enkel Paulus dem Jüngeren, das auf 1591 datiert ist. Dieser erwarb nicht nur eine zweite Grabstätte für sich, seine Frau Magdalena und seine Erben, sondern ließ dafür auch eine prachtvolle Reliefplatte anfertigen, die die seines Vaters bei weitem übertraf. (Anmerkung des Autors: Es war die Grabstätte Nr. 1156)

Sein Steingrab ist seit langem verschollen.

Es ist durchaus möglich, dass dessen Gebeine in später Zeit aus Platzmangel auf dem Friedhof in das Grab seines Vaters umgebettet wurde. Doch dank eines glücklichen Umstands hat sich eine der beiden ursprünglichen Messingplatten erhalten.

Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man auf dem Dachboden der Grufthalle des Friedhofs ein Epitaph für Paulus den Jüngeren. Dabei handelt es sich um die erste Fassung seiner Grabplatte, die nur kurz auf dem Grab angebracht war und dann ersetzt wurde, weil ihr Wortlaut nicht mehr zufriedenstellend war. Denn die danach aufgesetzte, heute verschollene Reliefplatte nannte die Intestaterben nicht mehr. Das erhaltene Epitaph trägt weder die Todesdaten von Paulus dem Jüngeren noch die seiner Frau und wurde nach seiner Wiederentdeckung auf ein anderes Grab des Friedhof gelegt. (Grabnummer 94)

Dominic Olariu: Georg Öllingers Kräuterbuch - Ein Nürnberger Apotheker erforscht die Pflanzenwelt der Renaissance (2023. 352 S. mit ca. 600 farb. Abb., 24 x 32 cm, Leinen, wbg Edition, Darmstadt)

Location: Nürnberg, Johannisfriedhof, Grabnummer 94 (ursprüngliche Grabstätte 1156)

Depicted: Oellinger (Ellinger), Georg

photo 2023, Theo Noll